私の易の学び方

@ i-ching-mind.com

インデックスからジャンプします。

自然摂理の理解と素直な心

易占は自然の摂理を理解する事と、素直な心を持って真摯に向かい合う事が大切です。そして、『易経』の八卦、六十四卦、各爻、及び象の理解と占術の理解が必要です。

易占いでは「当てる」と言う言葉は使いません。中庸のベストな回答を引き出す。つまり中(あ)てると言う言葉を使います。

繰り返しになりますが、易は中国の最古の時代に古代人が農耕の営みから、自然現象に気付き、そこから自然の摂理を知る方法を解き明かしました。

そして、その後、占いの書として生まれ、殷末時代に卦辞が付加され、周の時代に爻辞も付加されて周易と呼ばれました。その後、諸子百家の思想や儒教の倫理道徳の考え方を付加され、今日の『易経』と呼ばれるようになりました。その根底に流れるものは自然摂理であり、自然哲学です。易は周易と『易経』の総称名です。

易と聞けば占い(象数易)と思われている方が多いですが、哲学・人倫道徳(義理易)を含んでいます。その根底に共通して流れるのは自然の摂理であり変化の理法、そして自然哲学です。『易経』は占いを専門的に説いた書でもなく、人倫道徳(処世哲学)を専門的に説いた書でもありません。それらを一体として説いたところが英知の書と言われる所以です。この様な理由から、私は占いと哲学・道徳の両方を学ばなければ真の『易経』を学んだことにはならないのではと、私は考えて両方を学んでいます。

太極図は1年の日陰の長さの変化を表す

易と太極図

加藤大岳先生の講述書『易學大講座 全八巻』

私の易占いの学びは、周易の看板を掲げる易占の先生に短期間師事しました。その時にテキストとして薦められて購入したのが『現代易占詳解』鹿島秀峰 著 (㈱神宮館 発行)でした。奥儀への道、象意のつかみ方、八卦の詳解と六十四卦の詳解について記載されています。各卦は卦辞、象伝、大象伝が記載され、次に卦の説明と判断の要諦、象意と占考、及び運勢、願望、交渉、事業から病気、人物までの判断と各爻辞とその判断が載っています。勿論、筮法も載っています。私にとっては分かり易く、使いやすい本で、今も活用しています。

その後は、WEBセミナーで周易基礎講座を受講し、併せて昔購入した加藤大岳先生の『易學大講座 全八巻』を読みました。WEBセミナーと本を同時に学んだので理解を深める事ができました。

現代の易者のイメージ

易占いを学ぶ

易占いを学びたい方は、『易経』の小成八卦と六十四卦の卦と爻、及び象の意味を学ぶことが大切になります。勿論占術も大切になります。よく読まれている書籍が加藤大岳先生の講述書『易學大講座 全八巻』(紀元書房 発行)になりますが、発行元の紀元書房は2017年5月末に閉店されていますので、古書店、Amazon、メルカリなどで調べて購入してください。加藤大岳先生は「昭和の易聖」と呼ばれる易学の大家で「大岳易」を確立された易学者です。易の占い師の方や占いに興味のある方は読まれている書籍になります。(旧仮名旧漢字づかいの書籍になります。)

私の主な占筮は、自分の心との対話ツール

1.占筮(易占い)の心構え

易占は自然の摂理を理解する事と、素直な心を持って真摯に向かい合う事が前提

となります。『易経』はくじ引きではありません。偶然出てくる卦爻から『易経』

の経文と象を読み取りベストな行動指針を導くことになります。

・正しい易は必ず正しいアドバイスをしてくれます。

・利害関係は自己の欲が絡む為、的中しないと自覚してください。

むしろ、自己の内面の探究を行い、自分の進む道を探るには有益です。易の理解が

進むと、現在の状況と合致する卦が分かってきます。

NG:ギャンブル、投機、投資に易を使うのは不自然と考えてください

・物事を正しく判断できるように日頃から精進し研鑽しましょう。悩んで考え抜

いても解決しない時に、占筮をしてください。

・自分の易をつくりましょう。易を究めることは自己成長への道です。

・占筮で得た良い卦爻でも、努力しないと実現しないことを肝に銘じておきましょ

う。

・占筮は健康な状態で午前中の気が充実したときに行いましょう。

・占筮は一つの問いに対して、一回のみです。得卦爻は真実を現しています。何回

も行うと泥沼にはまった形になり、判断ができなくなるので要注意です。

・人の生死にかかわる事は占えません。

2.真の占筮者に近づく為の努力

・常識を持ち、視野を広く持って学び教養を身につけることです。

・素直な心(自然に則した心)で創造力、思考力、判断力を培うことです。

・理論的推理力と洞察力を養うことです。

・精神力を持続することです。(集中力が欠けると、他の事を思ったりします)

・信頼される社会人、良識人であることです。

・易を実生活で実践し、反省・内省することです。

※内省:自分の心と向き合い、自分の言動に振り返ること

3.占筮の審事

◆ビジネス活動と同じで、事前確認が必要です。来談者の情報が必要です。

・できるだけ相談者から情報を入手します。

傾聴と共感※、及び的確な質問で情報収集を行います。来談者とコミュニケーシ

ョンを深め信頼関係(ラポール)を結ぶように努力します。

・最初から自分の意見を言ったり、主張することは止めましょう。

・その人の年齢、職業、既婚か未婚か、役職、性格、時、住居、事情、そしてその人

の勢いがあるのか可能な限り確認してください。的を射た質問が重要になります。

・占筮者も相談者も心に嘘偽りがあれば中りません。

※傾聴と共感から信頼(ラポール)を築く

昔、少しでも話すことが上手になりたいと会話教室に通っていました。その先生に教えてもらったことがとても印象深かったので今でも覚えています。それは、「優秀な営業マンは、貴方たちの奥さんの様に聞き上手なんですよ。」今の世の中は競争社会なので、自分の事を優先に話したい人が多いそうです。もともと人は他人の話を聴くのがいやだそうです。しかし、今の時代だからこそ人の話は聴かないといけませんね。傾聴と共感で信頼関係が生まれ、人間関係がよくなり仕事もはかどります。人の話が聴ける人は人間力が高い人だと思います。どこの職場でも傾聴と共感が必要だと思っています。傾聴の本を紹介します。『プロカウンセラーが教える はじめての傾聴術』古宮 昇 著 ㈱ナツメ社。人間関係を大事にしたい方にお薦めです。

筮竹の数は50本で大衍の数が起源です。

大衍は天地の理を総括している数

句(こう)の3、股(こ)の4、弦(げん)の5は、中国の古代人が竿を立て影の長さを見て、農作業の時期を決める際に発見されたものです。そして、其々の2乗の和は50となります。この50の数字を「大衍(たいえん)の数と呼んでいます。時空から算出したこの数字は「天地の理」を総括しています。「大衍」の「大」は宇宙の至極、「衍」は演算の意味があります。

大衍の数は「ピタゴラスの定理」、又は「句股弦(こうこげん)の定理」とも言われています。占筮では筮竹を50本使用し、内1本を太極とし、残る49本を占筮として活用しすます。古代人が圭表の運用で経験から編み出した数は49となっており、自然の運行として模した筮法となっています。『易経』繋辞上伝(易の総論)第九章 本筮法の説明があり「大衍の数」が記載されています。

易の道具

私は筮竹で占います。筮竹の総数は50本で「天地の理」を総括していますので、私は筮竹を使っています。尚、八面サイコロを使った易占いも行われていますので、後で紹介します。※ここで紹介する道具は、全て自作しました。ブログに製作方法を掲載しています。

⑴筮竹・・・竹製の3㎜φの棒です。グリップ部分は握りやすいように細く削ってありま

す。初心の方はホームセンターやダイソーで3㎜φ×36㎝の竹ひごを購入

されて使ってみてください。尚、写真のゴールドの筮竹は、竹ひごからグリ

ップを削り塗装をして自作しました。市販されている筮竹は、30㎝、36

㎝、40㎝、45㎝のものがあります。特に多く使われているのが40㎝の

ものです。古代は、蓍(めどき)と言うマメ科・低木状多年草の蓍萩の茎を

使っていました。また、『易経』の出会いで精神開発を行ったユングは当

初、湖や沼地に生息している葦の茎を使って占筮をしていました。(ユング

が提唱した共時性は有名です)

⑵算木・・・私が使っているものは15㎜×15㎜×90㎜の角材で、陽には陽の八卦、陰

(赤か黒帯)には陰の八卦が両端に記してあります。筮竹で得た、陰陽の爻

や卦をこの算木で記録して使います。

⑶筮筒・・・筮竹を入れて立てておく筒になります。筮竹は、普段使わない時は筮竹袋に

入れて収納しておきましょう。

⑷掛肋器・・・筮竹を置く道具になります。一つ溝(携帯用・略筮法と中筮法)、二つ溝

(略筮法と中筮法)、三つ溝(本筮法)の三種類があります。

⑸筮竹収納袋・・・筮竹を収納する袋です。自作しました。

⑹占筮用敷布・・・占筮道具の下に敷く布。自作しました。

⑺算木置き・・・特に必要ありませんが、桐材を加工して、上にフエル

トを張って作りました。

筮竹

掛肋器(携帯用・略筮法/中筮法)

算木

掛肋器(略筮法・中筮法)

筮筒

掛肋器�(本筮法)

筮竹収納袋

算木置き

占筮道具一式

易の基礎知識

繰り返しになりますが、易の基本知識をもう一度記載しておきます。

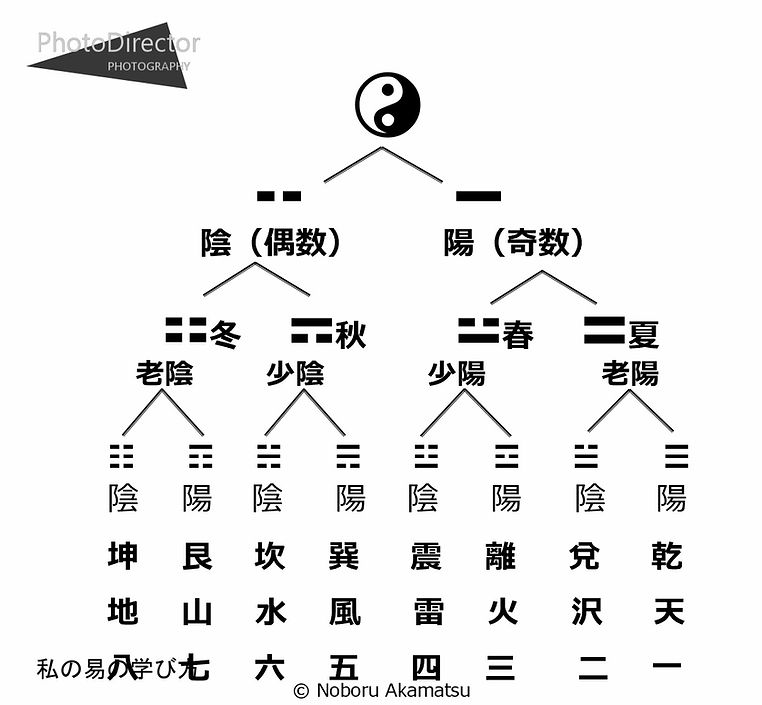

1.易の構成

・太極:混沌とした中にも万物を生成しようとする鼓動している元気を言います。

・両儀:陰陽のことです。⚊ 陽:天、日、昼、男、健、剛、夫、君、大など、

⚋ 陰:地、月、夜、女、順、柔、婦、臣、小など。

・四象:陰陽が交差して四組できたものです。時の流れを表現しています。

老陽⚌(夏)、少陽⚍(春)、少陰⚎(秋)、老陰⚏(冬)

※少陽⚍(春)、少陰⚎(秋)表現は安岡正篤著『易學入門』を採用しました。

陰の中にも陽が含まれ、陽の中にも陰が潜んでいます。

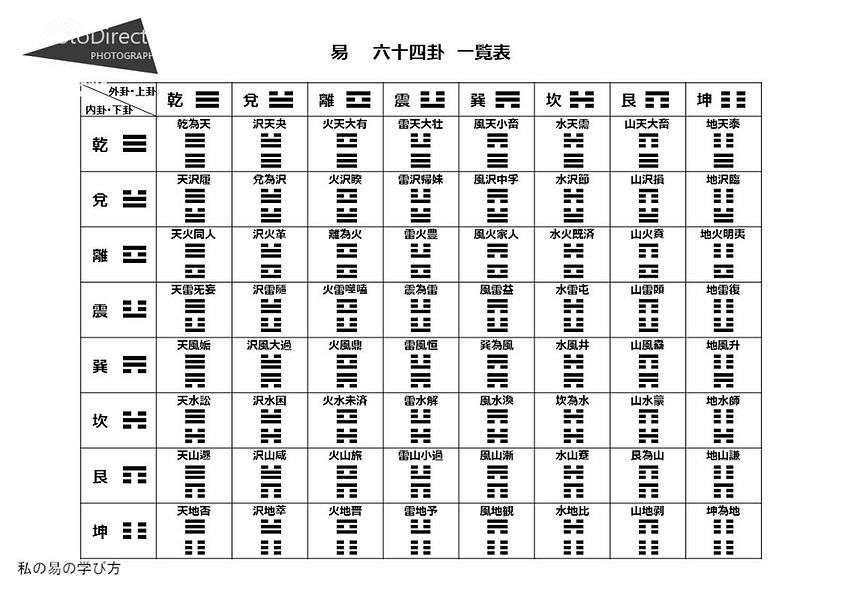

・八卦:陰陽の画を三つ重ねたものです。2(陰⚋・陽⚊)の3乗は8で八卦が生成され

ます。

・爻:動的なもの。変化し、結合していくものです。変化・時間を表しています。

互いに交わって卦を成す意と、交わって動けば、他の卦に変化する意があります。

・小成卦(八卦):「⚋」と「⚊」の爻を三つ画したものです。

乾☰、兌☱、離☲、震☳、巽☴、坎☵、艮☶、坤☷

・大成卦(六画卦):小成の卦を二つ重ねたものです。

例)乾為天䷀、坤為地䷁、水雷屯䷂など

◆一度、自分の手で八卦一覧表を作ってみてください。

本屋さんに行って、自分に合いそうな『易経』の本を探してください。人倫道徳の

『易経』と占いの『易経』の本を二冊揃える事をお薦めします。それらの本から、自分

の手で八卦一覧表を作ってみましょう。自ら作らないと頭に入りません。この表を目に

つくところに張って事あるごとに確認すれば頭に入ってきます。占筮では『易経』の

断定する彖辞と大象伝、爻辞と小象伝の内容を理解し、且つ小成卦の象意を理解してお

くことが重要になってきます。何回も繰り返し、本を読み、この表を見て確認して繰り

返すことが大切です。易の学びに近道はありません。八卦一覧表は正象、卦徳、概念的

象意、人物、身体、事物、場所・建築、形や状態、天象、季節、方位、数表などです。

八卦は森羅万象を表しますので日常で使う項目を挙げて纏めると良いでしょう。

自室の壁に八卦一覧表の額を掛けて直ぐに見れるようにしています。

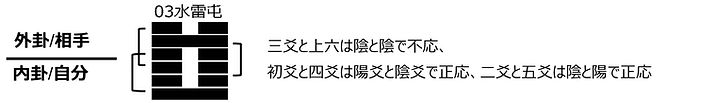

2.内卦・外卦、及び互卦

・大成の卦の下を内卦(ないか)(初爻、二爻、三爻)、上を外卦(がいか)(四

爻、五爻、上爻)と言います。

内卦を下卦(しもか)、外卦を上卦(かみか)とも言います。

(大成卦の上に序卦伝の№と大成卦の卦名を記載しています。)

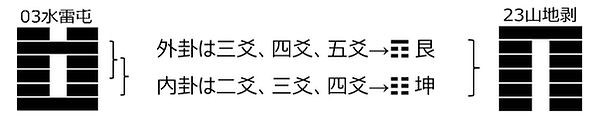

・互卦:六爻の内、三爻と四爻と五爻を外卦とし、二爻と三爻と四爻を内卦として卦

を判断する方法です。互卦は本卦の内部事情や相手との関係、及び今後の展開を表

しています。

3.中・正・不中・不正、及び応(おう)・比(ひ)・承(しょう)・乗(じょう)

⑴ 中・正・不中・不正

・易では中・正と言うことを特に重んじています。爻の吉凶は中・正、剛・柔など

により大体決まります。

・中は中庸のこと、絶対不変の徳を表します。

五爻(中)が陽爻であれば剛中 五爻(中)が陰爻であれば柔中

二爻(中)が陽爻であれば剛中 二爻(中)が陰爻であれば柔中

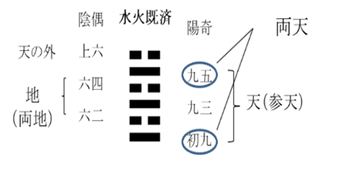

初爻、三爻、五爻に陽爻があれば正位、二爻、四爻、上爻に陰爻があれば正位になります。水火既済・䷾は初爻、三爻、五爻は全て陽の正位、二爻、四爻、六爻は全て陰の正位です。

⑵ 応・比・承・乗

①応:陰と陽が相迎えるのを「応じる」と言います。正応:助け合う。

陰と陰、陽と陽が応じる場合は「不応」と言います。いがみ合う、不適応と

言います。

②比:並ぶ、親しむの意で、隣同士が仲良くする関係を表しています。

③承:下にある爻は上にある爻を「承(う)ける」

④乗:上にある爻は下にある爻に「乗る」。承も乗も陰爻を基とし、その比爻に

陽爻がある場合にその様な見方をすることが多いです。

4.主爻

⑴ 主爻:卦の中心となる爻を主爻といいます。

・小成卦の主爻

①乾、坤、坎、離は中爻が主爻

②震、巽は下爻が主爻

③艮、兌は上爻が主爻

・大成卦の主爻

大成卦の主爻は、その卦の意義がその爻によって成り立っています。

(一般的に主爻は成卦の主爻を指します)

例)

①坤為地の二爻が主爻 純陰で臣下の道を説いています。

②震為雷の初爻が主爻

重卦で小成卦の主爻が下爻にあれば大成卦の主爻は内卦の初爻とみます。

③艮為山の上爻が主爻 大成卦の主爻は外卦の上爻とみます。

④主卦の主爻 六爻中で必ず徳があり、時も位も得ているような爻がこれにあ

たるので大抵は五爻が該当します。

天沢履は六三が成卦の主爻で九五が主卦の主爻となります。普通は天沢履の主

爻は成卦の主爻の三爻となります。

※成卦の主爻と主卦の主爻を兼務しているものもあり、成卦の主爻と主卦の主爻が別々の場合もあります。また、成卦の主爻が二つある場合もあります。

5.吉・凶・悔・吝・无・咎(きつきょうかいりんとがなし)

・吉:吉は善であり、利であり、得である。道に従って福祥を享(う)けることを吉とします。

・凶:抱き合って奈落の底に落ち込む字。 憂患、禍害にあう意。

・悔:くやむ 善に立ち返る道の基点 (悔やんで正道に戻れば吉)

・吝:やぶさか 口を文(かざる)、偽(にせ(ぎ))、おしむ、けちる

(おしめば凶に落ちる)

・无咎(とがなし):許す、または許される

※易は過ちを犯さない様に気を付けることを言っており、また、過ちを改めることを尊んでいます。易の目的は過ちを改めて善に移行させることです。善なるを信じあなたの人間力が試されるときです。

6.元亨利貞(げんこうりてい)

・元(げん)は大であり、始めであり、善です。

元は春、木、仁、震、☳、物事の始め、震の瞬発力、気力。

・亨(こう)は通達であり、成就です。

亨は夏、火、礼、離、☲、物事の成長、形を整える、システム形成。

・利(り)は宜(ぎ)で、容易であり得です。

利は秋、金、義、兌、☱、実が成る、成果、結実、実利や実務、利益優先。

・貞(てい)は正しいという意味です。

貞は冬、水、智、坎、☵、実が締る、堅実に安定。正しい事を堅く守るや継続性

収蔵。

※四徳・元亨利貞の活用 元亨利貞は循環思想として形成されています。

7.九と六、三才と定位、及び貴賤(きせん・人の社会的地位)

・九は陽の爻、六は陰の爻爻は下の初爻から、上の上爻へと六爻で構成されています。

爻が陽爻の場合

初九(しょきゅう)、九二(きゅうじ)、九三(きゅうさん)、九四(きゅうし)、九五(きゅうご)上九(じょうきゅう)となります。

爻が陰爻の場合

初六(しょりく)、六二(りくじ)、六三(りくさん)、六四(りくし)、六五(りくご)、上六(じょうりく)となります。

・三才の位

小成卦の場合、下の爻が地、真中の爻が人、上の爻がて天となります。大成卦は初爻と二爻が地、三爻と四爻が人、五爻と上爻が天となります。

・陰陽の定位(参天両地・天と地の定位)

初九、九三、九五は陽で天、六二、六四は陰で地です。六二と六四は陰で両地、それを挟む初九と六五は両天と言い、陽の九、九三、九五を参天と言います。これを参天両地と呼びます。

・貴賤(きせん)の位 六爻を人の社会的地位に見立てたものです。

休憩室 高嶋嘉右衛門の易聖と云われる凄さがこの話でわかります。

演題『二人の曾祖父 〜易聖 高島嘉右衛門と伊藤博文〜』

2019/01/23 • メキキユニバーシティ 易学編

伊藤弥寿彦(自然史映像作家、首都大学東京非常勤講師)

YouTube 易学を極める 伊藤弥寿彦 メキキユニバーシティ易学編

日本学ユニバーシティJapanology University

8.占筮方法

占筮方法は3種類あります。

⑴略筮法は筮竹の操作を3回行う方法で三変筮ともいいます。

⑵中筮法は筮竹の操作を6回行う方法で六変筮ともいいます。

⑶本筮法は古典的な筮法で18回筮竹の操作を行います。時間が掛かりすぎる事や集中力が必要な為、現在ではあまり使われていません。

ここでは、一般的に使われています略筮法を紹介致します。

◆略筮法

①筮筒から筮竹50本を取り出し、両手で筮竹の束を手前に持って祈願します。問診の答えを心の中で教えて下さいと念じます。

②その筮竹の束から1本取り出し、筮筒に置きます。これが太極になります。

③残り49本の筮竹の手元を左手で握り、右手で扇状に開きます。

④宇宙の摂理に祈念して、無念無想で右手の親指で筮竹の真中を分けます。

扇状になった真中を分けるのは、中を得るからです。気を付けないといけないのは、親指

に力が入り過ぎて筮竹にあたり、筮竹が折れることがありますので注意しましょう。

⑤筮竹を二つに分けて、右手にある筮竹の束を掛肋器に掛けます。これが「地」になりま

す。

⑥掛肋器に掛けた筮竹から1本を取り、左手の小指と薬指の間にそれを挟んで持ちます。

これが「人」となります。

⑦左手に持った束が「天」になり、そこから2本ずつ元亨利貞(又は二、四、六、八)と言

いながら8本右手に移していきます。それを続けていき8本以下になるまで行います。

⑧小指に挟んだ「人」の1本も加えて、左手に残った筮竹の数が小成卦の内卦になります。

1本は乾☰、2本は兌☱、3本は離☲、4本は震☳、5本は巽☴、6本は坎☵、7本は艮

☶、8本は坤☷になります。算木を使って内卦(下卦)を表します。

⑨引き続き、同じように③~⑧を繰り返して小成卦の外卦を出します。

同じ様に、算木を使って外卦(上卦)を表します。

⑩3回目は爻を出す為の操作になりますので、③~⑥の操作を行い、左手に持った束から2

本ずつ二、四、六と言いながら6本を右手に移していきます。それを続けていき6本以下

になるまで行います。

⑪小指に挟んだ「人」の1本も加えて、左手に残った筮竹の数が爻位となります。

1本は初爻、2本は二爻、3本は三爻、4本は四爻、5本は五爻、6本は上爻となりま

す。算木に得た爻位を右に少しずらして表します。以上で略筮法は完了です。

①心の中で問診の答えを教えて下さいと念じます。筮竹の束から1本、筮竹を取って筮筒に置きます。

③掛肋器に掛けている筮竹(地)から1本筮竹を取り、左手の小指と薬指の間に挟みます(人)。

⑤今回は左手に残った筮竹2本と小指に挟んでいる1本と足して3本になりますので、離☲となり、算木の内卦(下卦)を☲に表します。

⑦3回目は爻を出しますので2本ずつ6本1セットで数えていきます。今回は左手に4本残り、小指の1本と足して5本となりますので爻位は5爻となります。算木の5爻を右に少しづらします。

②無念無想で扇状にした筮竹の真中を右手の親指で二つに分けます。右手の筮竹の束を掛肋器の右側の溝に掛けます。左手にある筮竹の束は「天」になります。

④筮竹を2本ずつ8本を1セットで8本以下になるまで数えていきます。

⑥同じ操作をして外卦(上卦)を出します。今回は左手に4本残り、小指に1本ありますので5本となり、小成卦は巽☴で算木を☴と表します。

⑧最後に全ての筮竹を束ね、両手で持って占筮結果に対して感謝の念を捧げて終了します。(写真は最初のものを使っています。算木�は得卦得爻を表した状態にして、変化する卦を検討していきます)

9.略筮法による占断(基本的な見方)

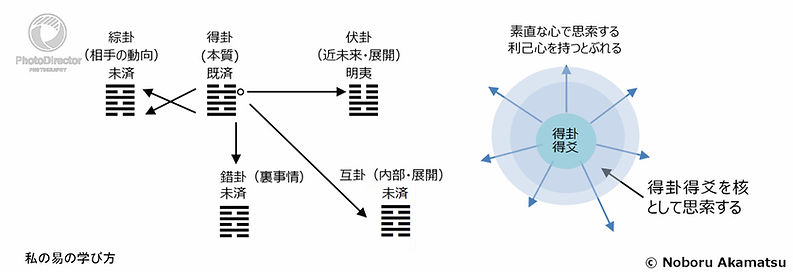

得卦得爻から変化(伏卦、互卦、綜卦、錯卦)と象などを観る。

占筮を行って、得た卦を得卦、又は本卦と言い、メインの卦になります。得た卦の意味をメインに据えて、今から説明する内容から思索し、素直な心(自然に則した心)で創造力、思考力、判断力を持って決断し、実行します。

⑴ 得卦・本卦(本質)、得爻(現象)

該当する、卦辞と爻辞、及び占術書を参考にして思索します。大成卦の彖辞と爻辞の意

味をよく理解し、思索することです。占いと倫理道徳の本を熟読して、自分なりの見解

を身に着ける様にしてください。また、事例研究を多く行い見識を養うことです。

⑵ 変化を観る。

・伏卦(之卦)(近未来・展開)は変爻の陰陽を反転させて変化の兆しを観ていきます。

・互卦(内部事情・展開)は占筮の問診から占筮で導き出して得た内容の内面や展開状況

が出ています。(得卦の二爻、三爻、四爻が内卦、三爻、四爻、五爻が外卦)

・綜卦(そうか)(相手の動向・環境)は得卦をそのまま、180度回転させて相手や組織

の動向や環境を見ていきます。

・錯卦(さくか)(裏事情)は得卦を反転した卦で、占筮の問診から占筮で導き出して得

た内容の背景や隠された事実を探っていきます。

・序卦伝に書かれている卦の順番を観て、得卦から大きな流れが無いか考察して観てみます。

⑶ 象を観る。

卦の象(形)を参考に思索してみます。

八卦の持つ意味をよく理解することが重要です。八卦一覧表を何度も見直し森羅万象の

象徴である八卦の象意の理解に努めましょう。大成卦の象を見る事も大切です。

⑷ 応爻と比爻を観る

応爻は、支援してくれる人がいるのか、また反発して助けにならないのか人間関係を

観ることができます。比爻は、近隣で仲の良い親しい人はいるのかを観ます。

書籍紹介

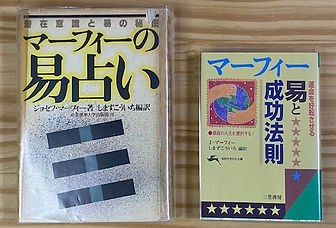

昔、『易経』を学び始めた頃に出会ったジョセフ・マーフィー先生の『マーフィーの易占い』です。左の本は昭和61年の出版物です。ジョセフ・マーフィー博士は著作者、教育者、講演者として世界的に著名な精神法則に関する権威者です。「マーフィーの法則」で有名です。彼は米国で活動したアイルランド出身の宗教家で牧師として活動された先生です。書籍の中で「易占いによって得られる結果が『われわれの深奥に潜む潜在意識の回答』にほかならなかったからです。」や『易を神秘的、あるいは非科学的に受けとめるのは間違いである。それは、人類の社会や今日流布されている偉大な宗教が出現する以前から存在していたものであり、それは宇宙の法則、真理といっていいものだ』と書かれています。私は本屋でこの書籍に出会い、『マーフィーの易占い』の虜になりました。本文の中で、マーフィー先生は牧師でしたので聖書の影響を受けている処があり、そういった箇所に出会うのも楽しみです。

掲載しています、写真の右側の本は昭和61年の単行本で『マーフィー運命を好転させる易と成功法則』です。文庫収録にあたり再編集し、改題された本です。その後は三笠書房から平成14年に『マーフィー博士の易占い 運命が不思議なほどわかる本』として出版されています。コインで占う方法が載っています。分かり易い本で初心者向けのお薦めの本です。

次に紹介する本は稲垣至顕 著の『ビジネス易学 トップの決断』です。著者の稲垣至顕氏は元博報堂の役員の方で、多くの弟子からは平成の易聖とも呼ばれている方です。稲垣至顕氏は東京教育大学英文科卒で、博報堂に入社され、カリフォルニア大学(UCLA)大学院へ留学しマーケティングと広告を学び、在職中は商工会議所、NHK講座や各大学のシンポジウム等でパネリストや講師を、また多くの企業で研修講師を歴任されてきた方です。役員を経て退職後は筑波学院大学でビジネス講師、アカメディア・カレッジ(周易と手相学)講師も歴任されておられます。現在は、日本易学協会会員、私塾「經綸塾」を主宰されています。易學と易占は加藤大岳氏に師事して金曜講座を卒業され、易学は駒澤大学中村璋八名誉教授に師事された方です。

私はWEBセミナーで「現代易・易占基本三法の「現代易」占法概論」を稲垣先生から学びました。稲垣至顕氏のビジネス易学になります。お薦めの本になります。

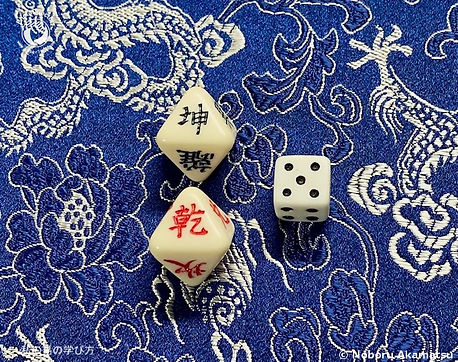

10.八面賽占筮法

一回の精神統一で占筮ができるのは八面賽占筮法です。八面サイコロ二個と六面のサイコロ一個で構成されており、とてもシンプルです。八面サイコロは2種類あります。八面に、それぞれ乾、兌、離、震、巽、坎、艮、坤が赤と黒で刻印されています。最近では八卦の記号が刻印されたものも販売されています。黒のサイコロは外卦(上卦)、赤のサイコロは内卦(下卦)となっています。黒の気は下に下降し、赤の気は上にそれぞれ上昇して交流し、万物が生成される考え方からそのように決められています。(陰陽交錯の理念)六面サイコロは爻を決めるのに使います。

占筮方法は両手で八面サイコロ二個と六面サイコロ1個を掌中に入れて、精神統一を図り問診の答えを教えて下さいと心で念じ、無念無想で軽く振って机上に投げて占断します。机上には占筮用の清潔な敷布を敷いておきましょう。

占筮事例

先日、知人がある事で決断に迷っていたので、八面賽占筮を勧めました。彼が出した卦爻は地水師の三爻でした。私はその卦爻を見て即断即決、止めた方がよいと結論付けました。地水師は戦争対処の卦で、三爻の爻辞は「師或(しある)いは尸(かばね)を輿(の)す。凶。」意は実力不足の将で戦に敗れ、戦死者を載せて帰ってくる。凶となります。今回は分かり易い占断でした。(当然のことですが、彼の悩みや背景など詳しく事情をヒアリングして占筮をやってもらい、占断しています。)